Un tempo chi abitava l’area cilentana, ma non solo, lavorava dall’alba al tramonto, consapevole dell’ineluttabilità dei tempi, ma paziente ed orgoglioso. Dominava la vita e la cultura materiale: i cicli lavorativi erano associati alle tradizioni, che si tramandavano e mantenevano coesa la popolazione, alle feste, ai riti, ai giochi, a tutti i momenti dell’esistenza, dalla nascita, al matrimonio, alla morte.

In questo territorio si è sviluppata una identità, definita cilentanità, basata su legami ed elementi di vita comunitaria, contadina. Questa identità, come ho più volte sostenuto, si sviluppa ed afferma grazie all’indissolubilità dei legami sociali, un “valore collettivo” che si è prodotto attraverso “il confronto continuo della comunità con se stessa, con la natura, con l’ambiente, con il territorio e che si è definito grazie ad un sistema comune di regole e di pratiche di vita”. (1)

La comunità nella sua evoluzione storica si è arricchita di nuovi elementi che le hanno permesso di guardare avanti: le novità sono giunte, nel corso della storia, soprattutto dal mare, che con i suoi commerci e le sue genti ha portato le forme moderne di vita collettiva. Al contrario, la terra, l’interno, ha cercato di resistere mantenendo l’idea dell’isolamento di paesi arroccati sulle sommità dei monti, di valli anguste e pianure, un tempo, inabitabili. In queste zone, anche quando si era già affermato il cambiamento, si sono trovate tracce di una tradizione antica, una cultura orale, che ha inteso la scrittura come un’aggiunta e non un’alternativa ai racconti, alle storie, ai cunti, che hanno privilegiato la conversazione in ogni tipo di relazione.

Proprio per scoprire i fondamenti di questa identità, è stato importante affidarsi al racconto di storie e fatti provenienti dalla memoria e dalla sapienza degli anziani, che portavano a selezionare e a privilegiare ciò che restava del passato, ciò che continuava ad avere rilevanza. C’è poi da dire che la tradizione orale ha fatto emergere elementi della realtà materiale che si sono confusi spesso con le credenze soprannaturali. Ed allora, le comunità cilentane sono state interpretate anche come “comunità linguistiche”: per quanto, come affermava Taylor, ci si voglia staccare dal contesto cui apparteniamo non possiamo fare a meno di utilizzare il linguaggio condiviso entro i confini di quella comunità che ci ha formato. Questo è infatti l’unico modo per rendere le nostre idee comprensibili agli altri attraverso un atto discorsivo, dialogico, che presuppone la presenza di un interlocutore quale destinatario del messaggio. (2)

Nel racconto proposto, le parole di Giovanna Zito manifestano il senso della trasmissione della cultura orale, che è il modo di tramandare i valori della comunità di appartenenza. Per questa ragione ho inteso riproporre il dialetto con opportuna traduzione, integrazione e spiegazione delle dinamiche del racconto.

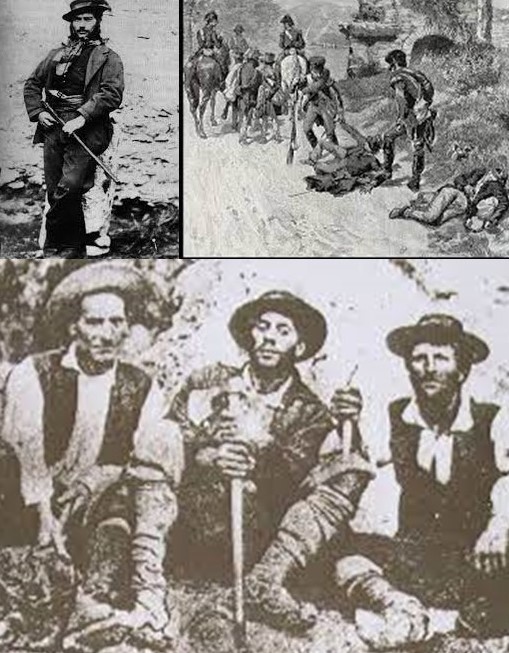

Sicignano degli Alburni, luogo di montagna, impervio e solitario, con fitta vegetazione e dirupi inospitali adatti a vivere in clandestinità è il posto ideale per narrare di briganti. Le loro vicende pervadevano le storie della popolazione, quando non ci si riferiva a santi e miracoli, e tanti raccontavano eventi, tramandati dai più anziani e ricordati, magari con l’aggiunta di particolari. Era opportuno trasmettere ai posteri il fondamento di una cultura, di una vita, che soprattutto la sera si liberava dalle fatiche del quotidiano e costruiva il consolidamento della comunità.

Giovanna Zito è stata per le nostre ricerche un vulcano di storie e di ricordi. Questa vicenda che riporto è la più toccante: la protagonista del racconto si immedesima, rivive un’epoca a lei lontana come se vi avesse assistito, rimodula voce e sguardo; le movenze si adeguano, i cambiamenti del volto sono evidenti per offrire quel pathos in grado di irretire l’interlocutore e proiettarlo in un mondo antico. (3)

“A Sicignano… i brianti se pigliaro ‘na figliola. Avìa jiuto ‘a legna cu tre o quatto signurine: vulìano jié a fascedde a la muntagna ‘a rumeneca matina. Tutte turnaruno e chesta figliola nun turnào”.

(A Sicignano … i briganti presero una ragazza. Era andata a tagliare la legna con altre tre o quattro signorine: volevano raccogliere fascine, una domenica mattina. Tutte tornarono a casa ma lei non tornò)

“- Avìta visto ‘a figlia mia -, addummannava ‘a mamma a tutte li cumpagne.

– Nujie avìmo fatto ‘a sarcena e ama truvato ‘a sarcena ‘nterra e edda nun ngèra chiù. Chiro coccheruno ‘a ‘ncappào, nge jiettào ‘a legna cà purtava ‘ncapo e s’a pigliào!

‘A mamma jìa alluccanno pe’ dù so’ i castagne, quanno avìta venuto pe’ ‘ncoppa, e alluccava:

– Mannateme a figlia mia, com’è è! Mannateme a figlia mia, com’è è!”.

(- Avete visto mia figlia, chiedeva la madre alle compagne. – Noi abbiamo fatto la nostra fascina e abbiamo trovato la sua per terra, ma lei non c’era più. Qualcuno l’ha presa, ha gettato la legna che portava in testa e l’ha presa! La madre gridava dove sono le castagne, le avete visto quando siete venuti dalla strada di sopra, la cercava ovunque: – Restituitemi mia figlia, così com’è! Restituitemi mia figlia, così com’è!)

Questo passaggio è drammatico. Giovanna sembra viverlo in prima persona e lo racconta con tutta l’enfasi possibile. È riportato il dolore della madre, la sua ricerca e l’invocazione di restituirle la figlia anche se ha subìto violenza, se è stata brutalizzata e mutilata. Di fronte alla forza di queste espressioni, la domanda è: A chi fa questa invocazione? Ai briganti certamente, ma anche a chiunque abbia notizie. A qualche forza soprannaturale, a qualche santo o Madonna per chiedere aiuto?

“U capo ri brianti recette ‘mbacce a chiràto: – Tu l’à ra purtà. Purtalla fino addù sape ‘a via, che poi se sape arreterà!”.

Il capo disse all’altro brigante di portare la ragazza fin dove conosce la strada, che poi sarà in grado di tornare a casa.

“E ‘a mamma nge avìa rà nu sacco re soldi… Chisto p’à via accère chèra figliòla e se pigliào i soldi”.

La madre paga il brigante, ma questi uccide la ragazza per prendersi i soldi.

“Ma ‘a mamma jiette alluccà n’ata vota sotto ‘a muntagna: – Mannateme ‘a figlia mia, com’è è! Mannateme ‘a figlia mia, com’è è!”.

La madre continua a gridare verso la montagna: – Restituitemi mia figlia, così com’è!

“U capo ri brianti recette: – E tu, nun l’ha purtata (non gliel’hai portata)!

– Aggia purtata (Gliel’ho portata)!

– Nun l’ha purtata se no ‘a mamma nun venìa alluccà (non veniva a gridare)!

E uccise a l’ato briante”.

Allora il capo si accorge dell’accaduto e uccide il brigante che ha disubbidito ai suoi ordini, per dare anche agli altri una lezione e per manifestare la sua autorità.

Nel racconto il capo dei briganti sembra commuoversi sentendo lo strazio della madre e decide di liberare la ragazza. Il suo volere però è negato e disatteso dall’azione dell’altro, che ha trattenuto i soldi per sé ed ha ucciso la ragazza.

Questo racconto è stato incluso in altre storie di briganti, narrate attraverso una sequenza impressionante da Giovanna Zito, per rilevare le azioni di uomini che spadroneggiavano nel territorio e si accanivano sulla popolazione. Il fenomeno era diffusissimo nella zona: le brigate (da qui il termine), le bande, i gruppi di persone infestavano le montagne a scopo di rapina, ma anche di stupro, abigeato ed a volte omicidio.

Sui briganti c’è da dire che qualcuno era connivente perché organico, la maggior parte della popolazione aveva paura: temevano le violenze e le rapine, e con prudenza cercavano di muoversi senza inoltrarsi in luoghi impervi e poco sicuri. Ad ogni modo, nell’immaginario popolare essi rappresentavano un pericolo connesso alla stessa precarietà della loro vita. Non ci si poteva ribellare, perché la condizione dell’epoca era di accettare i soprusi anche in considerazione che la vita scorreva tra delinquenza e sopraffazioni, e l’esistenza in quelle zone ne era irrimediabilmente segnata.

Note:

- La definizione è del sociologo Aldo Musacchio che ha scritto la prefazione del volume: P. Martucci, A. Di Rienzo, “Identità cilentana e cultura popolare”, CI.RI. Cilento Ricerche, Fornelli C.to (SA), 1997, 9.

- C. Taylor, “Multiculturalismo. La politica del riconoscimento”, Anabasi, 1993, 47-48.

- G. Zito, intervista, Petina, 11.06.2001. Il testo è contenuto nel libro: “Le comunità cilentane del Novecento”, Ed. Arci Postiglione, Salerno, 2005.

Lascia un commento